TOPICS

- ボトルケージは自転車乗りの必須アイテム

- そもそもボトルケージ台座がついていない自転車は?

- ボトルケージの取り付け方法

- ボトルケージの種類

- その他タイプ

- 足りない?自分の装備を見直すきっかけに

- ちょっと気になったのでいじわるな実験

- まとめ

ボトルケージは自転車乗りの必須アイテム

スポーツ自転車を購入したら併せて購入することも多いボトルケージ。

ボトルケージ台座はスポーツ車の場合、上の画像の〇で囲った箇所についている場合が多いです。メーカー問わず、基本的に統一の規格(約63mm)なので、市販されているボトルケージのほとんどが装着可能です。

自転車乗車中は、喉の渇きを感じる前にこまめに飲むことが非常に重要です。

飲むたびにバッグパックから取り出したり、コンビニエンスストア、自動販売機などを探していたのでは、特に夏場は脱水症状に陥ってしまいます。

また冬も気温と乾燥状態から発汗がないように感じられ、水分補給をおろそかにしてしまいがちですが脱水症状になるリスクもはらんでいるのです。

体内の水分の1%でも失われると喉の渇きを感じると言われています。

喉の渇きを感じた頃に飲んでも、吸収には時間がかかるため、すぐにパフォーマンスは回復せず遅いのです。

運動しているならば、なおさら、意識的にとるべきで、それならやはりボトルケージはスポーツ自転車乗りにとっては必須アイテムと言えるでしょう。

そもそもボトルケージ台座がついていない自転車は?

確認したら、ボトルケージ台座がついていないスポーツ車だった・・・。

そもそもスポーツ車ではなくて、シティサイクル(ママチャリ)につけたいという方もいるのではないでしょうか?

そんな方も、アタッチメントなどを活用することにより、ボトルケージを装着(増設)することが可能です。

例えば、下記のようなアイテムでハンドルに装着したりする方法があります。

上記アダプターの他、チョークバッグタイプのものもあります。

専用ボトルの他、いつも使っている水筒(高さ25mm、直径9mmの750mlサイズまで対応)も入れることができます。

ボトルを入れない時は補給食を入れたり、スマートフォンを入れたりと、何かと重宝するバッグです。

ボトルケージの取り付け方法

動画で取り付け方法を紹介もしていますので、不安な方はご確認ください。

作業としては非常に簡単ですが、ネジ(取付ボルト)にグリスを塗ったりするひと手間が後々のサビ問題、フレーム内部への水侵入を防ぐことにもなりますので大事です。

締め付けすぎや、逆に締めなさすぎは重大な事故の原因にもなりますので、不慣れな方はショップや、きちんとトルク管理された工具を使って取り付けしてください。

また意外と忘れがちですが、振動で緩むこともあるので、定期的な増し締めは心がけてください。

ボトルケージの種類

専用タイプ

専用のボトルを固定させるタイプ。ロードバイクで使う場合はほとんどの場合このタイプのボトルケージです。

選び方は、重量や取り出し方(取り出しのしやすさ)、デザインの好みなど。

ポリカーボネート製は軽量で安価、弾力性もあるのでボトルの出し入れはしやすいです。

小さめのフレームに使うならコレ!

プラスチック製の片出しタイプ ボトルケージ。ボトルケージの天地を反転させることで、ボトルの取り出し方向を左右どちらにも変えられます。ボトルが取り出しにくい小さなサイズのフレームにも最適です。

子ども用の自転車や、小柄な女性用ロードバイクにボトルケージを取付する際は、フレームサイズの制約上、取りつけてからボトルの出し入れができない(しにくい)こともあり、意外と盲点になりやすい点なのでご注意ください。

オールマイティタイプ

ボトルのサイズに応じて可変が可能なタイプ。初めてつけるボトルケージで、専用ボトルをまだ持っていない方は対象になるケージです。このタイプでは、入れるものによってサイズ調整できます。

ペットボトルや缶にも対応しているものもあります。

画像のは、モジュラーケージで、カセットボンベ(CB缶)を入れています。

その他タイプ

オリジナリティあふれるタイプ

Mag2ケージフリーボトルセット

磁気リングと、ボトルケージに取り付けられた強力な磁石により、ボトルを台座に対してひねることでワンタッチでボトルが取り外しできます。(ツイストリリース)

これ、一度慣れてしまうと他には戻れなくなりそうなほど快適です。

これだと、走っている時などにボトルの水を飲んで、戻す時も、慣れていないとついつい下を見がちですが、そういったことが避けられます。

また、上方向や手前に引く必要がないので、バイクパッキング時に、フレームバッグを付けたらボトルが出しにくい!というお悩みや、子ども用、小柄な方のフレームなど、フレームの隙間があまりない場合に便利です。

半面、デメリットを挙げるなら、

・ボトルが専用品なので、複数車種で使いまわししにくい。(台座を付け替えないといけない)

(しかし、基本的に用途を絞ったところに使うのが前提なので、あまりデメリットとも言えないかもしれません。)

・ボトルケージとセットだと、若干割高

・保冷(保温)タイプなど現状ないので、多機能なボトルを使えない

使う所が明確な方におすすめのボトルですが、ケージのない、シンプルな構造は新鮮でかっこいいですよね!

詳しくは別のブログでも紹介しています。

スペースに余裕のないフレームでも、このボトルなら取出しやすい!スタッフイチオシのボトル | ぶろぐ・で・あさひ (cb-asahi.co.jp)

仕込みツール系

カテゴリーは専用タイプだけど、近年はボトルケージのデッドスペースを活用して、スマート、シンプルに携帯工具を運べるアイテムも出てきています。

その一つがninja(ニンジャ)シリーズ。

仕込み刀(しこみがたな)の如く、必要ツールを運ぶことができます。

従来ツールはサドルバッグやトップチューブバッグに収納していました。

これはこれでいいのですが、サドルバッグはあまりに重いものを入れるとダンシングの時に気になったり、トップチューブバッグでは腿が当たってしっかり乗る時は邪魔に感じたりしてしまいます。

このタイプなら重量物が自転車の中心部に近い所に来るため、重量バランスを考えても最適ですよね。

そんな、ボトルケージにツールを付けてしまう流れで、こんなアイテムも仲間入りしました。

ボトルケージにタイヤレバーと3mm・4mm・5mmのヘックスレンチが付属しています。

仕込みツール以外にも魅力な重量で、ボトルケージが20gと一般的なカーボンのボトルケージと変わりません。

足りない?自分の装備を見直すきっかけに

内蔵のツールがに足りないなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、ライドに行ってツールを使う機会もそうですが、ご自身の自転車に採用されているステムやサドルなど、まだ屋外でも調整する可能性のあるレンチのサイズはいくつでしょうか?

クロスバイクやロードバイクに採用されているレンチのサイズはほぼ網羅できているのではないでしょうか?

(トルクス(星形)の場合は要注意ですが。)

これ以上大きなレンチや小さなレンチは都度使う可能性も少ないので、そもそもワンデイや1泊程度のライドに必要なのかということも言えるかと思います。

私も最初少ない気がする・・・と感じたのですが、ライドでパンクやトラブルがあって、使ったことのある工具って

・4mm サドルのボルト、アクセサリの増し締め

・タイヤレバー

・CO2ボンベ

・CO2インフレーター

・・・あれ?こんなもん?

あとで考えたら実はすごく少ないことに気が付きました。

タイヤレバーも慣れたら一つで外せますが、念のためもう一本持って行った方が安心です。

この分を、小さなサドルバッグやニンジャポーチにしたら大分持っていくものを少なくできますね。

ちなみに、私はワンデイや一泊の時はこのボトルケージの他、下記のアイテムをいれています。

・ボンベ×1

・携帯ポンプ×1(CO2カートリッジ対応)

・ニトリルグローブ×1双

・タイヤレバー×2(ミッシングリンク用リムーバー機能付き)

・チューブ×1

※この自転車はチューブレスのため、ミッシングリンク用リムーバー機能付きではないタイヤレバーを持参

※この自転車はチューブレスのため、ミッシングリンク用リムーバー機能付きではないタイヤレバーを持参

2泊以上の場合や、走るところが山の中というようなシチュエーションではスポークツールやチェーンカッターが付いたツールを個別に持って行ったりしています。

ちょっと気になったのでいじわるな実験

ツール付きのタイプは、便利だろうなという反面、ここってツールが汗や塩分も含むスポーツドリンクがかかる場所にあってもいいのか?という疑問わきませんか?

サドルバッグに入れてて、雨にも濡れていないのに、いつのまにかツールがサビていたなんてこともあるので、野ざらし状態だとさらに不安になりますよね。

ということで実験してみました。

水80mlに塩分を溶かし、10時間漬け込んでみます。

溶液は82g、2.439(%)。

結果は・・・10時間経過しても、強固なメッキのおかげでサビていません。

そのあと、トルクのかかる箇所(ステムとシートクランプ)の締め付けを行い、少しやすりをかけて先端部に少し傷がついた状態にしてみました。

これならさすがにそこからサビが発生するのでは??

しかし、同じく塩水につけて10時間経過してもサビていません。

通常使用においては、そこは耐久性がありそうです。一安心!

・・・後日談。

1週間後、再度ツールを出そうとしたところ、サビてはないのにツールが出せない・・・。

なぜだ?

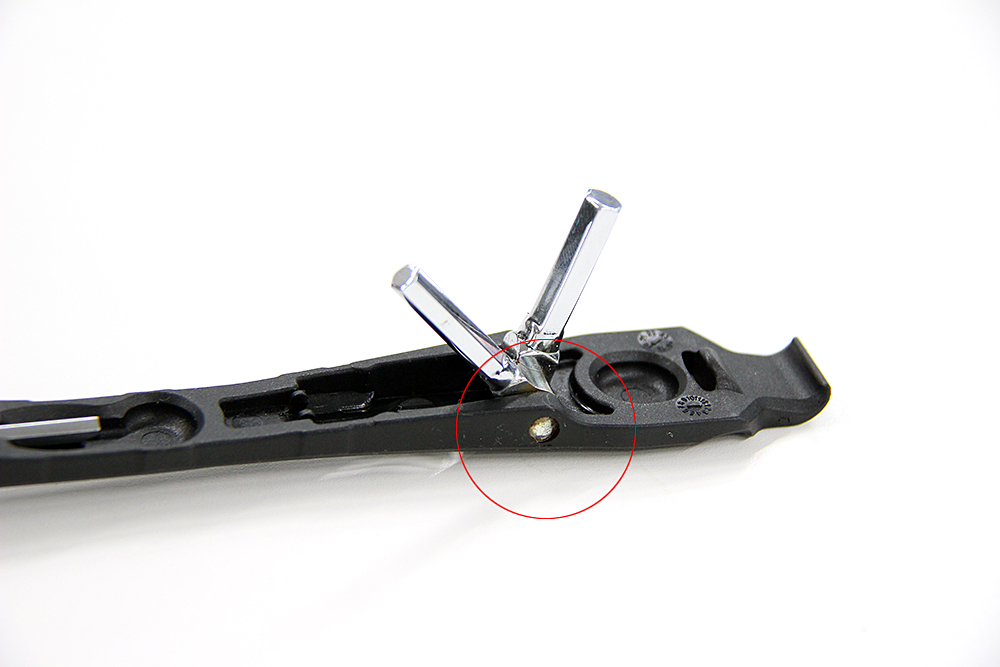

本来、ここを押すとツールを出すことができます。

なんとかツールを引っ張り出してみてみると、意外な所にサビが発生しています。

それは付け根部分。

通常使用において、こうなることは稀な気もしますが、ここはメッキされてないので、定期的に注油するなどしておいた方がいい箇所になります。

まとめ

ボトルケージは、様々なタイプが出ていて、初めてだと迷ってしまいますよね。

おすすめは、通勤や通学、ポタリング用途で考えているならば金属製や樹脂製(ポリカーボネート)のもの。

これは耐久性もあって、安価な所が魅力です。

素材も柔らかいので、出し入れも金属製よりしやすい傾向にあります。

続いて、ツーリングやロングライドをメインに考えているならば、距離にもよりますが金属製や多機能ツール付きのモデルがおすすめです。

最後に、レースをメインに考えているならば、最初からカーボン製(又は樹脂)のものを購入してしまうのが後悔ないかもしれません。

選ぶ際は、特にカーボン製ははめ合わせが固いこともあるので、不安なら店頭で試すか、同じメーカー同士で組み合わせると間違いがないです。

ちなみに、私の場合は

カーボンロードバイク・・・カーボンボトルケージ

⇒軽さ重視

クロモリロードバイク・・・金属ボトルケージ(チタン)

⇒細身のフレームにマッチするのが金属性のボトルケージで、金属製をチョイスしました。ツーリングやロングライドメインでレースには出ないので、使い勝手と見た目重視です。

クロモリクロスバイク・・・金属ボトルケージ

⇒見た目と機能性重視

グラベルロードバイク・・・樹脂製ボトルケージ

⇒機能性重視。出先で買ったペットボトルやカセットボンベ(CB缶)を運ぶので

折りたたみ自転車・・・樹脂製ボトルケージ

⇒軽さと値段重視

金属製の中でも、細身のタイプはしなやかに動くので、出し入れがしやすいです。

車種や、フレームの素材、カラー、使用用途によって、お気に入りのものが見つかる一助になれば幸いです。

TEXT:Toby