TOPICS

- スチールバイクはカーボンバイクよりも速いのか?

- ナカガワサイクルの工房を訪ねて

- スチールの種類について

- スチールフレームに大事な溶接方法

- 中川氏に聞く、スチールバイクの特徴

- カーボンバイクとの違い

- スチールバイクの魅力

- まとめ

スチールバイクはカーボンバイクよりも速いのか?

前提として・・・

スチール=クロモリという図式になりがちですが、クロモリは「クローム・モリブデン鋼」という素材。

スチールの中に含まれるため、今回のブログではスチールと記載をいたします。

以前ケルビムの今野氏が雑誌のコラムで、カーボンバイクとオーダーしたスチールバイクの両車を乗り比べた方から、「明らかにスチールの方がスピードが出て速いのはどうしてだろう?」

と言われたことに対して、「吊るしのカーボンよりオーダーしたスチールの方が速いのは当たり前」みたいな話をされていて、実は頭に?が浮かんでしまいました。

私自身もスチールバイクは好きで、今までにパナソニックのPOSを利用した(最もオーソドックスなモデル)ロードから、量産スチールバイクによく利用される4130クロモリやタンゲNo.1、インフィニティ、レイノルズの853、520、コロンバスのZona等を乗ってきてたので、多少の素材の違いは体感してきたつもりでした。

初速の伸びなどから、速さはカーボンバイクの方が軽くて一番だと思っていました。

物理的にも軽い方が移動するのに運動エネルギーが少なく済む・・・登りだって速いはずでしょ?と。

COLUMBUS THRONを使った自転車。主にツーリング用途に使用。

ケルビムでは最適な素材がスチールだからその素材を選んでいると断言されている。

”「依然として最も理想的なフレーム素材は、スティールである」。

これが、競技の世界で戦ってきたケルビムの結論です。スティールにこだわっている訳ではなく、性能を追求した結果の“スティール”なのです。”

出典:Works(CHERUBIM)

世間の印象としてカーボンバイクは毎年新しいテクノロジーがつぎ込まれ、特にレースならば使うのは当たり前。

スチールバイクは、耐久性もあり乗り心地はいいけど重いからレースには向かない。進化していない。ではないでしょうか?

パイプ自体は大きく変わっていないからそう思うのも無理はないと思います。

そのため、スチールバイクは速い乗り物ではなく、乗り心地や美しさなど感性に訴えるような言われ方が多いように感じます。

スチールバイク。確かに美しい。が、それだけではないはず。

正直、私としては自転車は乗り物。美しいとかは副産物で、ロードバイクなら特に、同じ人間が乗ったら結果的に速いことが一番の正義だと考えています。

スチールバイクを今でも作る理由と、なぜ「オーダーしたスチールバイクはカーボンバイクより速いのが当たり前」なのか、私たちが扱う量産車とは何が違うのかの理由を自分なりに探っていきたいと思います。

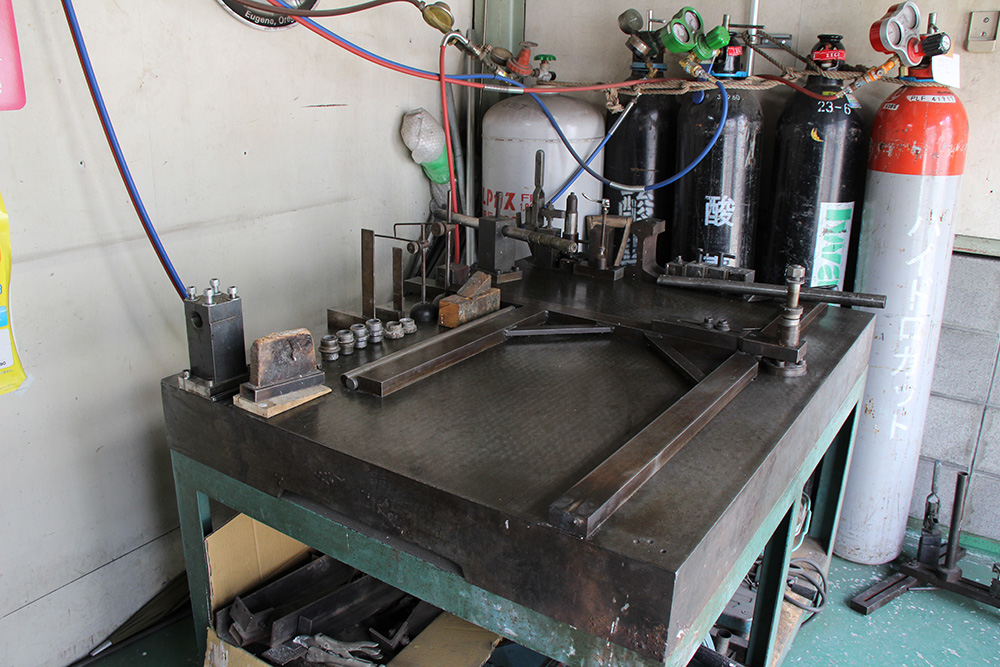

ナカガワサイクルの工房を訪ねて

そんな折りに、大阪の寝屋川にあるナカガワサイクルワークスさんに行く機会があったので思いきってこのことを聞いてみることにしました。

ナカガワサイクルワークスとは?

大阪府寝屋川市にある工房で、1983年にスタートして以来、多くの競技用ロードバイクを作られてきました。

工房のオーナー中川氏は、もともと選手として活躍されていたが、事故に遭い、選手生命は断たれなかったものの、ビルダーの道に可能性を見出しました。

写真はスチールとカーボンのハイブリッドモデル。スチールだけに固執するのではなく、本当の意味で適材適所にパイプを配置していく。フレームの進化に終わりはない。

その実績は確かなもので、ソウル五輪など、多くの選手がナカガワのフレームを使い勝利をつかんだそうです。

競技用はもちろんですが、「乗って楽しい自転車を作る!」が中川氏のテーマだそうで、非競技の普段乗り用バイクの製作も可能です。

スチールの種類について

今まで、スチールと表現していますが、スチールにも様々な種類があります。

カーボンにも材質や織り込み方法によって乗り心地や性質が大きく変わるのと同じように、スチールにも様々な種類があり、使う場所、溶接方法を変えることによって乗り味を大幅に変更することが可能です。

だからスチール=乗り心地がよいけど重い・・・と決めつけるのはあまりにももったいない!

ここですべてを紹介はできませんが、一例としてスチールパイプをいくつか紹介させていただきます。

このスチールパイプの組み合わせ、溶接方法により自転車のキャラクターが変わってきます。

- タンゲ(TANGE)

1920年に大阪の堺で創業。創業100年以上の長い歴史を持つパイプメーカー。

日本発祥ながら、現在は台湾に拠点を移している。

軽量で高張力チューブ「プレステージ」はあまりに有名。

例 アルティメイト プレステージ チャンピオン1 チャンピオン2 インフィニティ など

- レイノルズ(Reynolds)

イギリスの名門ブランド。1800年代から続く老舗で、高級パイプの代名詞。鋼管メーカーとしては最も古い。

中でも「531」はそのソフトな乗り心地から、こぞって使用されたパイプで、今もファンが多い。

近年ではステンレスパイプにも力を入れて注目されている。

イギリスの自動車メーカー「ロータス」のスーパーセブンは、ここのクロモリチューブでフレームを量産していたことは自動車好きでも有名です。

例 レイノルズ853 レイノルズ631 レイノルズ531 レイノルズ953など

- コロンバス(Columbus)

1900年創業のイタリアの名門ブランド。パイプ内部に溝(スプライン)を入れたりと昔から高い技術力を誇る。

アルミやカーボン素材もあり、昔からハイエンドユーザーには高い評価を得ている。

例 コロンバスSL コロンバスSXL コロンバスMAX コロンバスZONA など

- カイセイ社

カイセイ社はかつての石渡製作所のパイプ製造設備を引き継いだため、今でも国内でパイプ作りをしている貴重な会社。

各素材ごとに肉厚やテーパー形状を変えた様々なフレームを扱い、さらにはビルダーの要望に応じて特注品の制作も可能。

例TUBE ULTIMA019 8630R など

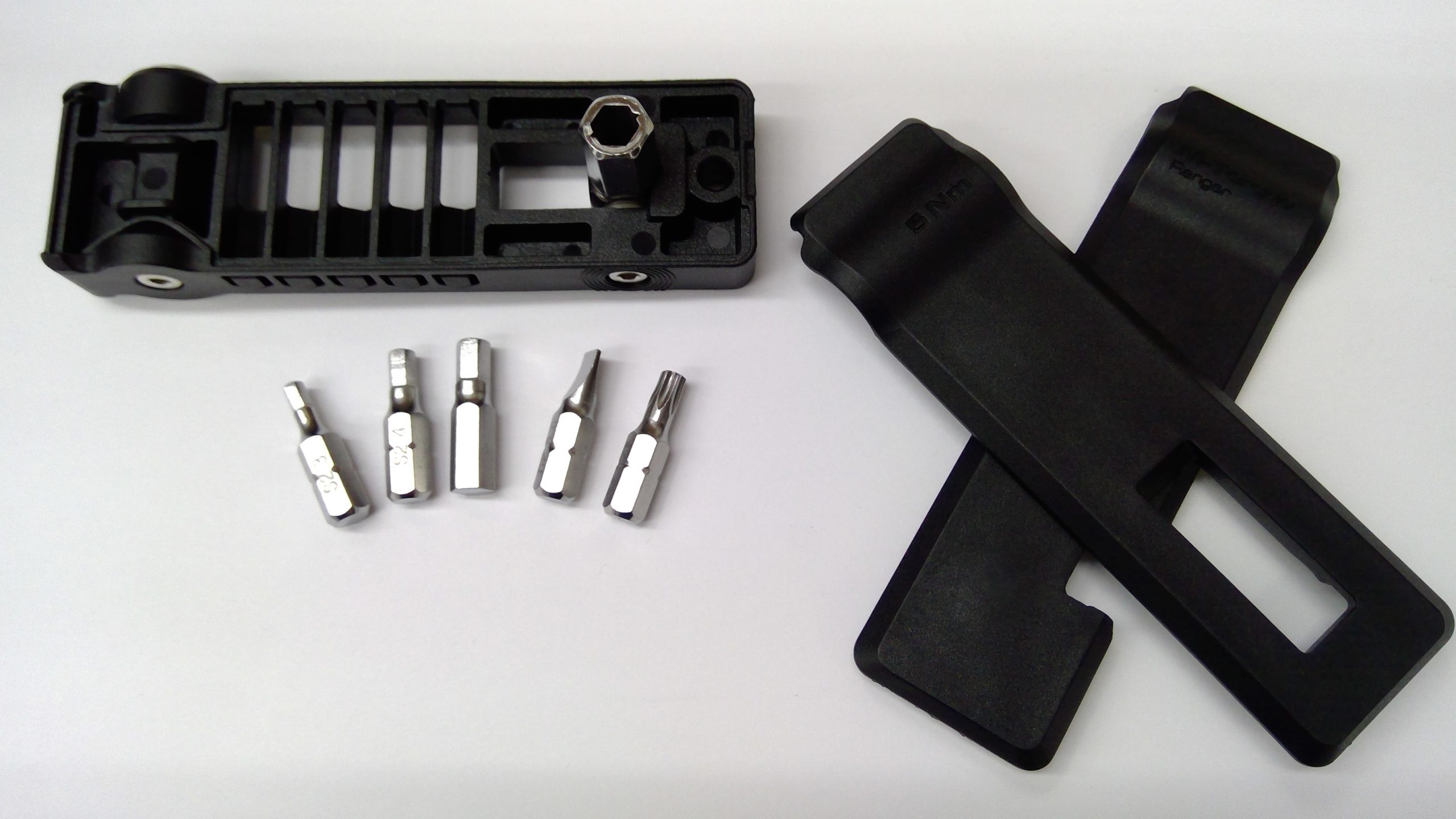

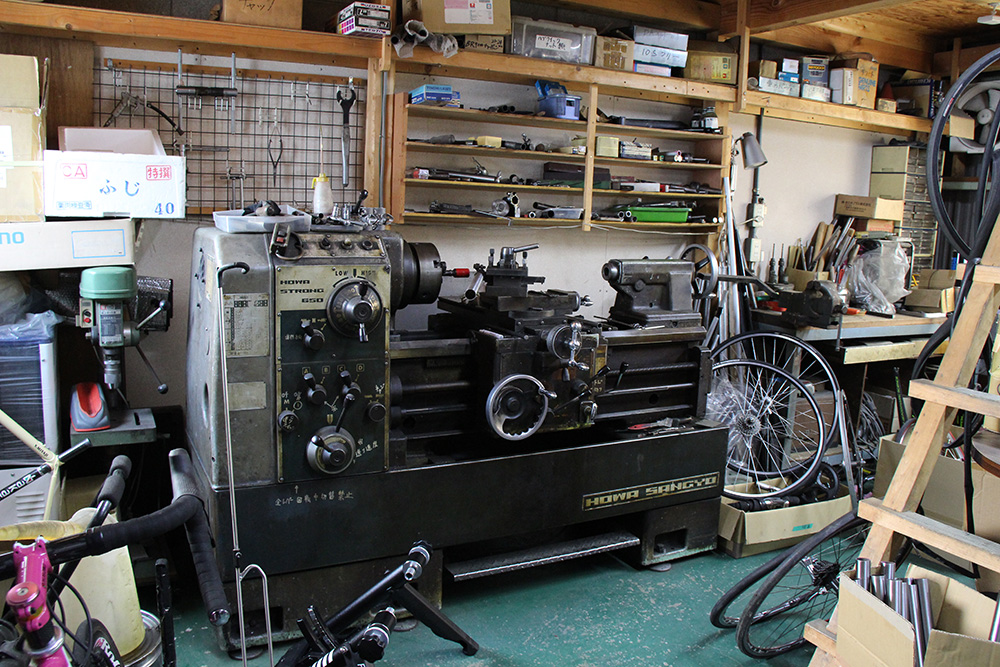

スチールフレームに大事な溶接方法

上記フレームパイプを溶接していくわけですが、その溶接方法や接続形態、溶接する人によっても乗り味が変わってきます。

一般的な溶接方法では大きく分けてTIG溶接とロウ付け溶接(フィレット含む)が挙げられます。

- TIG(ティグ)溶接

母材のスチールを溶かして他のスチール等と溶接する技法。

熱がかかる面積が狭く、母材の変形等は起こりにくい。

しかし局部的に母材を変質させてしまう可能性もあるので一定の技術力が必要。

- ロウ付け

パイプとパイプまたはパイプとラグの間に溶けたロウを流し込んで固定する方法。ロウは母材よりも融点が低いのでパイプを溶かすことなく結合が可能になる。

母材変質を最小限に抑えることができることが何よりメリットだが、母材に熱を均一に回してロウ付けするのは高い技術力が必要。(熱で母材が変形するなどが起こりやすい)

ラグを用いずに、接合部付近にロウを盛り込んでから滑らかに削るフィレットという方法もある。

さらにパイプとパイプをつなぐ(継ぎ手)接続形態はラグ付きとラグレスに分類される。

ラグ溶接後のフレーム

オーダーバイクの場合、何通りもあるパイプの中から、その人によって適材適所のパイプを選び、ジオメトリを決めて溶接していく必要があります。

丸パイプと楕円パイプなどを組み合わせている例

中川氏に聞く、スチールバイクの特徴

ここでは特定のスチールパイプではなく、広く出回っているスチールの特徴として氏の意見を紹介させていただきます。

中川氏に聞いたスチールの特徴

良い点

- 金属の弾く感じ(ばね感)がタレずに走れる秘密(カーボンだとペダルを止めると失速しやすい)

- カーボンはついつい踏まされてしまう(スピードが出るように感じるが、これが疲れる原因でもある。)が、スチールは反応が返ってきて必要以上に踏みすぎない(疲れにくく、体力温存ができる)

- 耐久性が高く、大事に使用すれば何年だって使える(パイプが曲がっても、その部分だけ交換などが可能)

- 重量が他の素材よりあっても、ウイップ(しなる)ために、スチールの素材によっては重さを打ち消して進む推進力に変わる

難点

- 速く走ろうと思うと、左右均等の踏力で速く回せるペダリングスキルを要する(一定のトルクで軽めのギヤで走る。特にナカガワのフレームではそういう味付けをしている)

左右均等に回せない場合、どちらか片方のしなり(ウイップ)が大きくなり、左右のしなるリズムを狂わせてしまう。

しなり、もどるタイミングが左右ペダリングとズレると、フレームとライダーのリズムが合わずフレームのしなりが「パワーが逃げている」と勘違いさせる原因となる。 - (保管や管理が悪いと)サビてしまう

- 職人が作るなら、大量生産できないため工業製品としては不適格

- 良いスチールを作ろうと思ったら、人材の育成も必要(一人前になるのに10年以上かかる)。ロウ付けが難しく、常に終わりがない。

中川氏は、肉薄チューブを低温ロウ付けで組み上げるのが、自分の経験上最良の方法だとおっしゃられていました。

カーボンバイクとの違い

カーボンバイクとスチールバイクでは、踏んでしなりが戻ってくるタイミングが違うと氏は言います。

スチールバイクはスーッとしなりが戻るのに対して、カーボンバイクは高速になればなるほどしなりが意図しない所で発生し、バランスが取りにくくなるそうです。(特にもがく場合など。)

統計データはありませんが、近年のアマチュアレースでの落車率は、昔よりも増えていると思われると氏が話されていました。

(単純にフレームの材質だけではなく、経験値などにもよるため一概には言えませんが)

中川氏(おそらく今野氏も)が言われているのは、あくまでその人にあったフレームの材質、ジオメトリに乗れた時において最大限の速さが得られるということのようです。

確かに、量産タイプのフレームだと難しいですね。

シートチューブとリアのタイヤがここまでキワキワにできるのもオーダーの魅力ですね。

スプリントレース用としての仕様。ロングレンジのレースだとリアセンターはもう少し長めです。

ここまでくると、一昔前のエンド形状だとエアーを抜く必要があります。(ストレートドロップアウトエンドだと、エアー抜かなくても外せる。)

さらに、スチールバイクのラインナップが少ない昨今、高級パイプを使った量産スチールバイクはさらに少なく、結果的にオーダーバイクにせざるを得ない事情もありそうです。

本当にスチールバイクの良さを知ったひとが少ないために、スチールの良さが「速さ」ではなく、美しさや乗り心地、懐古的な魅力となってアピールされている側面もあるのかもしれませんね。

スチールバイクの魅力

今回は「速さ」についてフォーカスしていますが、スチールは奥深い材質で、速さ以外にもたくさんの魅力がある材質です。

自転車乗りの正常進化としてスチールバイク→アルミバイク→カーボンバイク→スチールバイクで最終的に再度スチールバイクに落ち着くと言われたりします。

最新のカーボンバイクまで乗ったけど、年齢や筋力の衰え、疲れにくさ、乗り心地の良さを再認識してスチールに落ち着くという流れだったり、自分の好みのジオメトリを突き詰めていった結果、オーダーしやすいスチールバイクに行き着くパターンなど、理由は様々ですが、惹きつけ離さないのは事実です。

現在、初めての一台がカーボンバイクという方も多く、あまりピンとこない方も多いと思いますが、ぜひこの感覚を一度は味わってほしいです。

その際の一台目は、予算に余裕があるならオーダーかもしれませんが、毎日の通勤や普段に使いにも利用するならば量産型のスチールバイクも決して悪くはありません。

安いからと、決して乗り心地が悪かったりする訳ではなく、金属の弾く感じ(ばね感)がタレずに走れたり、耐久性などは変わらないのでご安心ください。

あさひで扱っているスチールバイク

また、初速の「速さ」こそカーボンバイクにはかなわないながらも、1時間くらい乗った時の目的地の到達時間でみると、変わらなかったりするのはざらです。

「瞬間的な速さ」をとるのか、「総合的な速さ」とるのか?

要は何をもって「速い」と判断するかですね。

まとめ

カーボンバイクは、毎年新しそうな、魅力的なテクノロジーを取り入れ、潤沢な広告費とプロの使用実績を元に宣伝され、すごく魅力的に見えてしまいます。

しかし、高額になればなるほど、軽ければ軽いほど繊細になるのも事実で、落車や扱い方ひとつで、一発でダメになってしまうリスクもあります。

フレームがダメになっても新たに供給されるプロと、私たちが同じフレームが最適かは一度冷静になって考えてみてもいいかもしれません。

カーボンは繊維の編み方や素材で様々な味付けが可能というのは常識だけれども、それは他の素材も同じ。

どういう乗り方をしたいのかを明確にして、それに合う予算、好みに応じてフレームの材質(カーボン、スチール、アルミなど)を選ぶのが正しい選び方だと思います。

最後に言いたいことは、スチールフレームは重いからロングライドなどにはいいけれどレースには向かないと、最初から可能性を排除してしまうのはもったいない!ということ。

オーダーの敷居が高いのならば、まずは量産型フレームでもスチールバイクの良さを体感して欲しい。

きっとその乗り心地のとりこになるはず!

TEXT:toby