TOPICS

- ハブにグリスを入れる理由

- グリスの種類や量はどの位が一番効率的?

- 理想のグリスとは

- なぜセラミックベアリングは抵抗が少ないのか?

- ノーマルホイールにセラミックベアリングを入れて回転性能実験をしてみた

- まとめ

ハブにグリスを入れる理由

前回、ハブのベアリングサイズとセラミックベアリングについて簡単に記載をしました。

https://blog.cb-asahi.co.jp/howto/1019/

今回はハブのグリスについて考えてみたいと思います。

さて突然ですが問題です。

ハブのグリスは何のために使うのでしょうか?

ほとんどの方が金属同士の摩耗を防ぐため(若干の温度上昇を抑える)と答えると思います。

その通りだと思います。

(少数派意見では電位差をなるべく解消するため、なんて意見も出そうですが)

グリスの種類や量はどの位が一番効率的?

それでは続いて

グリスの種類や量はどの位が一番効率がいいのでしょうか?

なんでもいいから入るだけ入れるのが正しいでしょうか?

保護を最優先でするならば正しいかもしれませんが、使うのは人間です。

ベアリングが入っている狭い空間のほとんどに粘度の高いグリスが詰まっていた場合、当然それをかき分けてベアリングが動かなくてはいけません。

そうなると効率という面ではあまりいい結果を生みません。

軸受のグリス充填量は,軸受の空間容積の30から40%が一つの目安のようです。

理想のグリスとは

では、種類についてはどんなものを使ったらいいのでしょうか。

理想は、なるべく粘度がなくサラサラしていて、油膜切れせず長時間効果を持続できるもの。

ただ、現実そんなものはまだなさそうです。(あるのかもしれませんが、普及価格帯では出回っていないと思われる。)

またあったとしても、今度は粘度がないとそれだけ流れやすく、メンテナンスを頻繁にできない人にはおすすめできないです。

私にとってのベストは月並みですがシマノのグリスに落ち着きます。

クセなく、万人に、いろいろな車種、場所につかえて長持ち。

他のグリスを使うと、やっぱり総合的にこれに敵うのはないのではないかと感じてしまいます。

なぜセラミックベアリングは抵抗が少ないのか?

ベアリングは、細かい話ではありますが、路面からの衝撃や体重などが加わり、ミクロのレベルで変形して戻るを繰り返していると言われています。

グリスの他、それも抵抗になるのです。

では変形しないベアリングを使えばいいという話になります。

それがセラミックベアリングなわけです。

ハブのベアリングをセラミックにすると、それだけで回転が良くなると思われている方も多いと思います。

果たしてどうなのでしょうか?

正解は、条件付きで回転が良くなる可能性はありますが、それを想定した特別なハブ以外は効果は疑わしいです。

その条件とはグリスレスで使うこと。

しかし、仮に、セラミックをそのままカップ&コーン式のハブにインストールしてグリスレス、又は少量のグリスで運用してしまうと、以前のブログのようになってしまいます。

https://blog.cb-asahi.co.jp/howto/1019/

(ハブの個体差や精度によっても、ハブがダメになるまでの時間はそれぞれ異なってくると思いますが。)

使えるのは、カンパニョーロ、フルクラムの一部ホイールを(※1)カルト化させた場合の話です。

(※1)カルトとは、

CULT(Ceramic Ultimate Level Technology)・・・セラミックアルティメイトレベルテクノロジー

金属表面を熱化学処理し、硬度と腐食耐性を高めた加工のこと。

非常に精度のあるハブボディの受けに特殊なコーティングをして硬くし、硬いセラミックを入れてもグリスなしで運用できる技術、といった所でしょうか。

専門工具が必要で、あいにく当店ではそのサービスをしていないため、これ以上詳細な話についてはいたしかねますが、グリスの抵抗すら排除してしまえば速度の落ちにくいホイールが出来上がります。(しかも金属ではないから電位差も発生しない)

ただ、その加工だけでシマノのアルテグラグレードのホイール前後、又は入門クロスバイクが買えてしまうようなものなので、何をしたいかを天秤にかけて検討する必要があります。

ノーマルホイールにセラミックベアリングを入れて回転性能実験をしてみた

ハブがダメになりやすいリスクをとってまでセラミックにした場合、果たして回転はよくなるのでしょうか?

例えば、レース前にベアリングだけセラミックに替えて短時間だけ出るとかでしょうか。

これもハブの精度やなじみによって多少は変化するかもしれませんが、実験をしてみました。

方法は、同じ自転車を2台用意して、AとBに分けました。

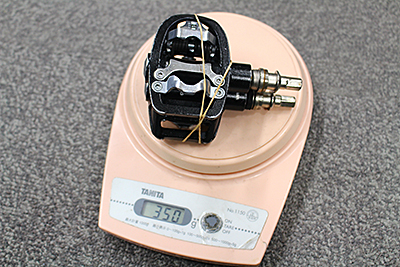

A 後輪に使われているベアリングのグリスを一度全て抜き、その後に少量のグリスでセラミックベアリング化

B ベアリング、グリスはそのままで、Aと同じように玉当たり調整をする

このA、Bのホイールを自転車に装着し、アウター×ローで一定の重量をペダルにかけ、空転する時間を比べるという実験です。

A ハブのグリスをほとんどいれず、ボールだけセラミックベアリングにしました。

B 比べるもう一方はベアリング、グリスはそのままに玉当たり調整をしました。

同じ人が同じように調整し、(ここは統一する設定にはできないので、多少の誤差は発生するかもしれませんが)ハブを回して、ガタやゴリが一切ない状態にしています。

もちろんクイックリリースの締め付けも同じ位の力で締めつけています。

自転車は後輪を持ち上げ、Vブレーキをリリースします。

ギアはアウター×ローにセット。

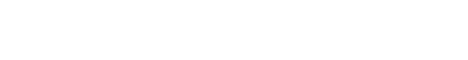

重量350gのペダルを用意しました。

ペダルにくくりつけ、必ずダウンチューブとクランクが同じ角度になるようにして手を離します。

タイム計測は、手を離した瞬間から、後輪が止まるまでの時間を計測します。

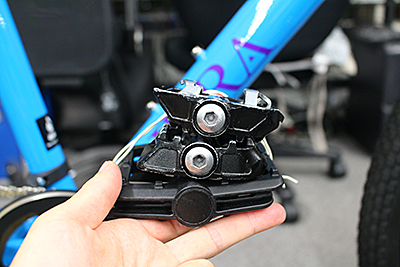

さて、結果発表!

A 後輪に使われているベアリングのグリスを一度全て抜き、その後に少量のグリスでセラミックベアリング化

8秒374

B ベアリング、グリスはそのままで、Aと同じように玉当たり調整をする

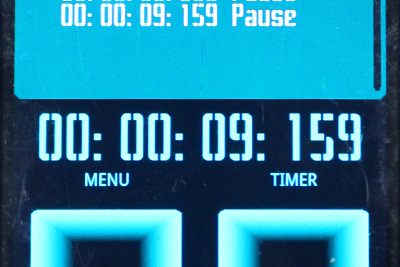

9秒159

おぉ!一秒弱変わりました。(笑)

ただ、これはベアリングではなく、グリスの抵抗ということになりそうです。

逆を言えば、グリスの抵抗を減らすためにグリスを極限まで減らす、又は無くすということは、諸刃の刃どころか、現実にはデメリットしか生まない可能性があります。

また、仮にセラミックの方がホイールを浮かして劇的に回転が良くなっても、回転が良くなること≠速いはまた別のお話。

いくらホイールが手に持って良く回ったとしても、それは意味がないんです。

(長年使っている、グリスの抜けたシティサイクルのホイールの方が、慣性も影響してか、ロードホイールより断然回るなんてことありますからね。)

実際には体重やら地面からの衝撃も加わりますから、一概には言えず、本来はそれを加味した設計が必要なようです。

まとめ

その後、乗車テストもしてみました。

いずれも毎日のようにロードバイクに乗るスタッフに2台を乗り比べてもらった所、両者の違いはわからないとコメント。

気分的には速くなったような気でいましたが、専用設計されたハブ以外での実用性は低そうです。

ただ、例えばレースで3時間走り、同じ出力で最終的に数メートル、いや数十センチでも前に出たい!と極限まで追い込む、追求したい方はありかもしれません。

結論としては、わかりきっている所に戻ってきてしまいますが、きちんと頻繁にメンテナンスできる覚悟と技量がない場合は、きちんと設計されたホイールをそのまま使い、あとは練習するのみ、というのが速くなるための秘訣のようです・・・。

TEXT:toby