TOPICS

- リムの種類と特徴について

- チューブレス(レディ)とチューブドリムの決定的違いは?

- チューブド専用リムでチューブレスレディ化できないかやってみた 準備編

- チューブド専用リムでチューブレスレディ化できないかやってみた 手順編

- 結論はおすすめしない

リムの種類と特徴について

今回の記事で、チューブレス、チューブレスレディと区別するのに、クリンチャーではなく、あまり聞きなれないチューブドという表現をしています。

クリンチャーリム=チューブドという認識になりがちなのですが、厳密には、クリンチャーリムはビードをリムに引っ掛けるものを指すので、チューブレスレディ、チューブレスリムもクリンチャーの仲間ということになります。

現時点では一番普及しているので、クリンチャー=チューブドという認識をしがちですが、本来であれば、 チューブドクリンチャーやチューブレスクリンチャーと表現するのが正しいのです。

※今回のようなブログであれば特に違うものであることを意識して表現する必要があるのでチューブドと記載します。

近年、チューブレス、チューブレスレディ化が標準となってきており、リムでは目安5000円~、ホイールでは目安13000円~/1本からチューブレスレディ対応となっている傾向にあります。

一方、安価なノーマルリム(チューブドリム)なら安いものなら1000円台から、ホイールでは目安5000円~/1本位から手に入ります。

ここで疑問。

チューブレスレディリムと、普通のノーマルリム(チューブドリム)ではいったい何が違うの?

それを紐解くには、それぞれのリムの形状を見ていく必要があります。

チューブドタイヤ、リム

タイヤ:タイヤ単体ではエアの保持ができないため、中にチューブを入れて運用する。

リム:基本的にスポーク穴があり、リムの形状もシングル、ダブルウォールリムがある。

チューブレス・レディ対応リムとも、断面形状が異なる。

チューブレスレディタイヤ、リム

タイヤ:ものによっては薄いエア保持層があるものもあるが、エア保持層を持たないタイヤも多くあるため、シーラントと併用する必要がある。

リム:チューブドリムと同じく、スポーク穴が空いているものもあるが、シングルウォールリムはない(貼付面にニップル、ハトメなどが出ていると気密性が確保できないため)。

専用リムテープを張り付けてチューブレスレディとして運用する。(元々スポーク穴がない場合は基本的にリムテープは不要)

リムセンターにくぼみがあり、タイヤの脱着がしやすいようになっている。それ以外のチューブレスリムと断面は基本変わらない。

チューブを使用すれば、通常のチューブドリムとして運用可能。

チューブレスタイヤ、リム

タイヤ:タイヤ断面にチューブに該当するエア保持層があるため、シーラントは不要だが、その分タイヤ単体の重量は重くなりがち。

リム:通常スポーク穴がない。チューブレスレディと同じく、リムセンターにくぼみがあり、タイヤの脱着がしやすいようになっている。

チューブを使用すれば、通常のチューブドリムとして運用可能。

チューブレス(レディ)とチューブドリムの決定的違いは?

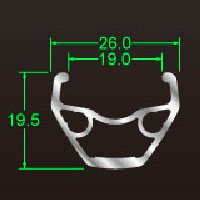

結論から言うと、チューブレス(レディ)とチューブドとの何よりも大きな違いは、〇で囲っている箇所の平面性と突起(バンプ)の有無にあります。

〇印の個所が平面であるために、ビードが滑らず、このわずかな突起(バンプ)によって、低圧運用時やパンク時にタイヤのビードが落ちて外れるのを防ぐのです。

では、この突起(バンプ)がないとチューブレス化、せめてシーラントを運用したチューブレスレディ化はできないのでしょうか?

チューブド専用リムでチューブレスレディ化できないかやってみた 準備編

(チューブド)クリンチャーホイールのチューブレス化。なんとも危なっかしい響きですが、

これ、成功したなら安いリムでチューブレス化できるということになります。

試したのはこのリム。

その他に必要なものは

・リムテープ

・バルブ

・シーラント

・シーラントインジェクター(必要に応じて)

・バルブコアツール(必要に応じて)

・チューブレスレディ専用タイヤ

・フィッティングローション(石けん水)

・ウエス

・ポンプ

・千枚通し(カッターでも可)

など。

チューブド専用リムでチューブレスレディ化できないかやってみた 手順編

1.まず初めに、リム面をパーツクリーナー等で脱脂します。

2.リムテープをしっかり引っ張りながら貼り付けます

貼り付け初めはバルブの前(目安としてはスポーク2-3個前付近)で、リムテープが2回以上バルブ穴を覆う位置から始めます。

しっかりと引っ張りながら貼り付け、シワが寄らないようにします。

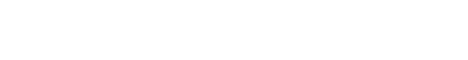

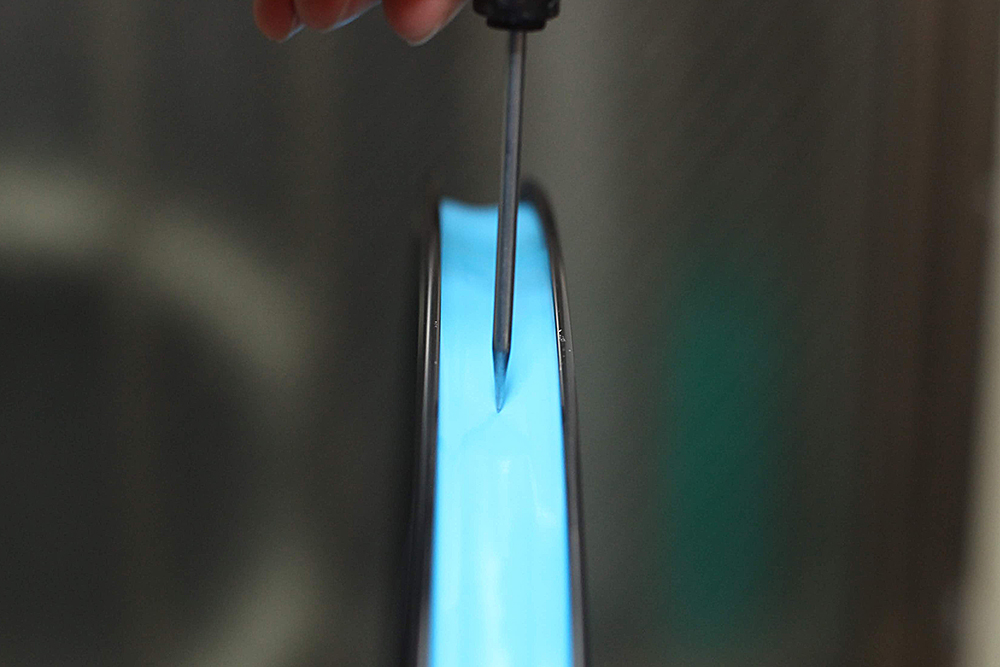

3.千枚通しなどでバルブ用の穴をあけ、バルブを通します。

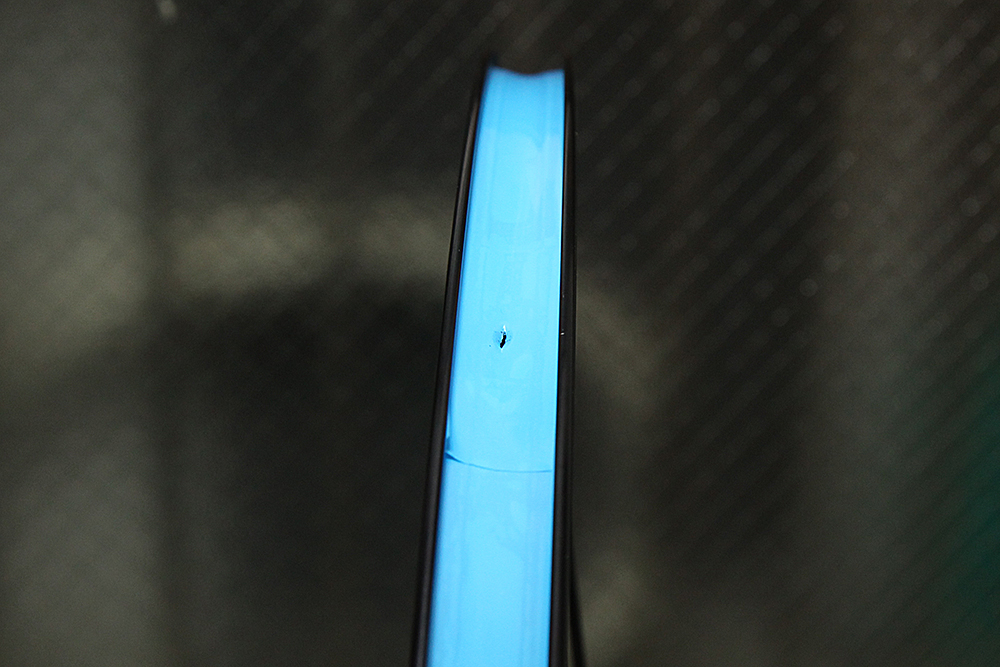

4.バルブを通します

このバルブですが、いくつか種類があるので、悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

代表的な円錐型と台形型などいくつか種類があります。

メーカーの指定があるものはそれに従い、ないものはリム底面の形状で決めます。

円錐型はリムセンターのバルブ根元が平らに近いものに向いています。

台形型(俵型、かまぼこなど形状は微妙に違う)は、リムセンターのバルブ根元付近に角度がついている場合に向いています。

私の場合、バルブ根本に角度がついているものの、角度はあまりない形状。台形型よりも円錐型の方が接地面が多いと判断し、円錐型をチョイスしました。一応、メーカーの異なるバルブを前後で試してみましたが、 どちらも問題なく使用できました。

注意点としては、バルブをはめたら、リムナットは工具を使わず手で回すことです。

空気抜けをなくそうと、ペンチなどの工具を使うとバルブのゴム部分が変形したり、特に円錐型は必要以上に中に入り込み、時間の経過と共に空気抜けの原因になったりします。

しっかりと、でも締めすぎない加減が必要です。

5.タイヤをはめ、サイド部にフィッティングローションを塗ります

この時、タイヤの向きはよくよく確認しましょう。

はめた後に、再度外すのは非常に面倒です。

フィッティングローションは、多少多く塗っても、シーラントが薄まって効果が弱くなるということはないので、しっかりと塗りましょう。

6.シーラントを入れます

MTBでは60mlを目安に入れましたが、今回は少し細いので、40ml入れました。

画像のような入れ方だと、タイヤがはめにくい方は、一度タイヤをはめ、その後にバルブ付近からインジェクターを使って入れた方が楽です。

シーラントを入れたら、タイヤを前後左右に振って、シーラントがホイール全周に行きわたるようにします。

7.緊張の空気入れ

ビード部とリム面がしっかりはまっているというのを手ではめた段階でわかってはいたのですが、勢いよくポンピングすることもなく、まるでチューブが入っているごとく空気が入ってビード部を上げることができました。もう少し苦労すると思いきや、あっけなくできました。

使っているのはコンプレッサーではなく、普通のフロアポンプです。

どうしてもビードが上がらない場合、お店のコンプレッサーを利用するか、co2ボンベ等で一気に上げてしまう方法があります。

それでも上がらない場合は、最後の手段、リムテープをもう一巻することで解消する場合があります。

あとはリム面のフィッティングローション、漏れたシーラントを拭き取り、空気をタイヤ、またはリムの最大空気圧まで入れてホイールを回転させます。

空気が漏れる音がなければ、そのまま一日放置します。

MTBをチューブレス運用した時の手順もご紹介

https://blog.cb-asahi.co.jp/maintenance/147/

チューブレスレディタイヤは、空気保持層を原則持たないため、タイヤにより、空気を入れた時にタイヤサイドからブクブクとシーラントが漏れるものもあります。しかし、何度か空気を入れてを繰り返すと微細な穴がふさがれて正常に運用できるようになります。不良ではないことがほとんどなので、根気強く空気を入れるを繰り返してください。

結論はおすすめしない

実験の結果、形状によってはチューブドクリンチャーリムでもチューブレス(レディ)化できる可能性があるのはわかりました。

なお、このできるできないかはリム次第です。

リムのブレーキ面の距離(タイヤビードをひっかける所から、底まで)が5mm以下で、なおかつリム内両側の底が、平ら、またはそれに近いことが最低限の条件です。

今回テスト的にやって成功しましたが、やはりチューブド専用リムでのチューブレス化はおすすめしません。

なぜなら、元々チューブレスで運用することを想定していないために、低圧やパンク時に突起(パンプ)がないためにタイヤがずれて外れたりするリスクと隣り合わせだからです。

誰もいないようなトレイルや道であったら・・・。または高速でコーナーを曲がっている途中に起こったら・・・。

自己責任というだけでは済まされない可能性があります。

実際にMTBで走るような、少し激しめのトレイルを走った所、フロントタイヤに荷重がかかり、一度シーラントがタイヤサイドから漏れだしたことがありました。

幸いすぐに携帯ポンプで空気を入れたので事なきを得ましたが、持ってなかったら困ったことになっていたかもしれません。

これでは低圧運用ができず、チューブレスの魅力も半減してしまいます。

チューブレスレディ化の参考にしていただくのは結構ですが、「メーカーの意図があってリムを形作っている」という原則がある以上、運よくできてもリスクは消えません。

専用リム、ホイールをご利用ください。

TEXT:Toby