TOPICS

メニュークリックで該当箇所までスクロールできます理想なタイヤの条件ってなんだろう?

理想なタイヤの条件ってなんだろう?

考えられる条件を挙げてみたら、、、

- コントロール性が良い

- 転がり抵抗が良い

- ドロハケが良い

- 軽量

- ブレーキング時のグリップが高い

- トラクションが高い

- 路面への追随性が高い

- サイドグリップが高い

- 耐パンク性が高い

- 耐久性が高い

- 程よく剛性がある

- 環境に負荷をかけない

- (できるだけ安価)

などなど。。。きりがありませんね。

全てを叶えることは当然物理的に難しいので、どれを優先するのかを路面のコンディションやテクニック(トラクションのコントロールなど)に応じて選んでいくのがタイヤ選びの基本となります。

タイヤの特徴を決める要素

次にタイヤの特徴を決める要素としては下記のようなことが関係してきます。

- ノブの高さ

- 太さ

- 空気圧 : 空気圧が低い方がグリップが高くなる傾向にあるが、路面抵抗が増し、チューブドタイヤではパンクリスクも高まる。

- ビード種類 : ワイヤービードとケブラービードがあり、ワイヤーかケブラーかで、乗り味も異なる。ケブラーの方がしなやかな傾向にある。

- トレッド面の厚さ : 乗り心地、耐パンク性にも影響。

- トレッドパターン : タイヤと路面が接する部分。

- TPI : タイヤのケーシング(繊維)の量。一般的にはTPI値が高くなればなるほど、しなやかで軽量になる傾向にある。

- コンパウンド : トレッド面に使われるゴム素材。狙った路面でのグリップ、耐久性向上などタイヤに応じて各社設計、配合する。素材が硬いか柔らかいかで、TPI値が高くても乗り味は固くなる。

・・・etc

以前はノブの高さと太さ、空気圧しか考えておらず、ノブが高ければ高いほど優れていてグリップも高いと思っていました。

実際には一つの目安ではありますが、必ずしも正しいという訳ではないとわかりました。

ノブが高いタイヤのメリット、デメリット

■メリット

- ブレーキング時のグリップが高い

- トラクションが高い

- サイドグリップが高い(傾向にある)

- 耐パンク性が高い

など。

■デメリット

- 転がり抵抗が良い

- 軽量

など。

同じシチュエーションの所であれば、ただノブが高いだけでは抵抗を増やしてしまうだけで、低いノブでもテクニックでカバーし、全体最適で安全に速く走るのが理想ですね。

自分の求める要素

今回は私の優先する項目としては下記の通りです。

登りも楽しむXC的な乗り方をしたかったので、ノブはあまり高くしたくありません。

1.コントロール性が良い

2.転がり抵抗が良い

5.ブレーキング時のグリップが高い

6.トラクションが高い

7.路面への追随性が高い

8.サイドグリップが高い

(12.環境に負荷をかけない)

13.できるだけ安価

選んだタイヤは、スマートサム(2.10)、リアはBEATER(2.25)に変更を行いました。

フロントは路面抵抗を減らしつつ、必要な所ではしっかりグリップしてくれるように、ノブはあるけど少し細身にし、リアは太くしてトラクション向上を狙いました。(空気圧も若干リヤの方を少なめにしました)

ちなみに、私の自転車は元々26型を650B(27.5)に換装しています。

今回はフロントですが、リアにもはめられるかもテストしました。

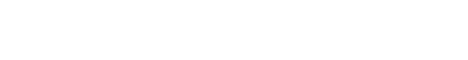

以前のタイヤ(2.25)装着時、取り付けた際のクリアランスは、BB後からタイヤまで約13.5mm、上側は約13.7mmでした。

その後、BEATER(2.25)では

こんな感じです。(当たってはいません。)

スマートサム(2.10)では

ノブは高くなりましたが、クリアランスは増えています。

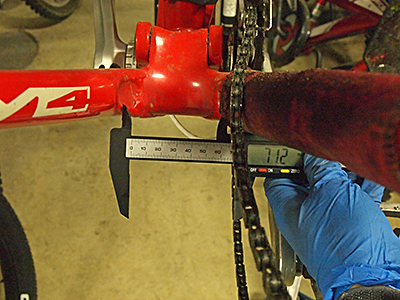

一応、フレームの寸法も掲載しておきます。

フレーム下のBB裏側の間は712mmでした。

上側は、774mmでした。

パターンからタイヤの特徴を考える

トレッドパターンも見ていきましょう。

■フロント

スマートサム ワイヤービード

連続したセンターノブを搭載したブロックタイヤ 舗装路でも抵抗の少ない配置になっており、オフロードはもちろん、オンロードでも使用しやすいタイヤとなっております。

- ノブの高さ:約4.6mm(サイド)、約3.1mm(センター)

- 太さ:2.10インチ

- 空気圧:2.00 – 4.00 Bar (30 – 55 psi)

- ビード種類:ワイヤービード

- トレッド面の厚さ:-

- TPI:(67)

- コンパウンド:デュアルコンパウンド

- 重量:約675g

横にも縦にも、斜めにも対応でき、正にオールラウンドなタイヤパターン。

MTBのタイヤどれにしよう・・・と迷ったら、まず第一候補として履くのにおすすめです。

■リア

ノブが低いため、ハード路面向き

- ノブの高さ:約3.9mm(サイド)、約1.8mm(センター)

- 太さ:2.25インチ

- 空気圧:2.80 – 4.50 Bar (40 – 65 psi)

- ビード種類:ケブラービード

- トレッド面の厚さ:-

- TPI:60

- コンパウンド:デュアルコンパウンド

- 重量:約625g

①最初のノブはブレーキングの時にグリップ力を高める形状(ブレーキング重視)

②2番目のハの時のノブは、サイドノブと共にグリップを稼ぐ。

サイドノブは進行方向に向かって鋭角になっているので、路面に突き刺さりグリップを稼ぐ。さらにリブを入れることにより、しなかやかになる。

また、この延長線上に3となるサイドノブが配置され、同時にブレーキング時のグリップを高めてくれる。

(少しわかりにくいですが、後側を少しなだらかな坂になるようにすることも、トータルではグリップ力を高めるように働いていると思われる)

③最後のノブはグリップ力を高めると共に、サイドノブでブレーキングの力も高めている。斜め方向の力に対しても安定感してグリップしてくれそう。

※あくまで勝手な予想です。このパターンを考えた人は、もっと深い所まで考えを張り巡らせているのかと思いますが、このような事を考えてタイヤを選ぶと楽しいと同時に、奥が深いですね。

前後異なるタイヤパターンはありなのか

前後違うタイヤに替えるのはどうなんだろう?と思う方もいらっしゃるかもしれません。

MTBで山や未舗装路を走る場合、前と後ろのタイヤの役割はロードやクロスバイク以上に違うので、メーカーの意図と違った使い方をするのは危険な気もします。

しかし、走る場所は違っても、路面やコンディションは山によっても異なるので、(判断できる知識と経験があれば)最終的には前後変えるのもありかと思っています。

その証拠に、特に上級者向けのレーシングタイヤでは前後異なるのはよくある話です。

判断基準として、基本的にはフロントはコントロール性を重視し、リア(駆動輪)はトラクションのかかりが良くなるものをチョイスします。

具体的には、フロントのブロックパターンは縦に並び、横や斜めの力に対してグリップ力を向上させる役割をし、リアは転がり抵抗を抑えるようなパターンになっていたりします。

最初から前後異なるパターンの場合、上の理想に近い状態になるように最初から配置されているケースが多いと思います。

(※あくまで例で、想定するシチュエーションにより、ブロックパターンやコンパウンドも異なります。)

前後専用にするデメリットとしては高くつくことでしょうか。

どうしてもリアタイヤの方が減るのが早いので、専用設計だと、ここ一発のレース向けになってしまいます。

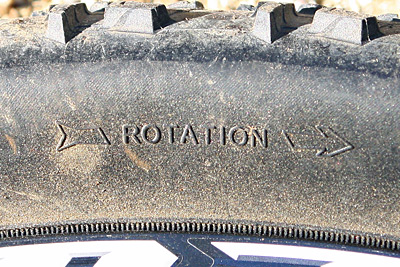

そのため、同じブロックパターンでも、前後で向きを変える指定をしているタイヤもあります。

それならローテンションしたり、どちらか追加で購入しても無駄がありませんね。

今回、私も前後専用設計、又は前後パターン指定が異なるタイヤを選びたかったのですが、レースも出ないような乗り方では予算の都合で選べず・・・

ならば同じタイヤで後輪だけ向きを逆にしてはどうかと考えました。

ここで改めてタイヤのパターンを見ると、同じ銘柄で、後輪だけ逆にした場合、トラクションは上がりそうだが、ブレーキングはブロックパターン上うまく力が流れず、滑ってしまいそうと感じました。

ここが引っかかり、トラクションは上がりそう。

でも、そのまま正しく履いてもきちんとトラクションはかけられそうです。

MTBのタイヤは、一般的には土を切っていけるように履きます。(ドロハケを良くするように)

※あくまでイメージです。

これを阻害する履き方をしてしまうと、シチュエーションによっては弊害が出る場合もあります。

私の場合、特にメインで走る所ではトラクション不足を感じないし。空気圧でもどうにかできてしまいます。(というか、そちらの方が影響が大きそう。)

実は、一度はめ換えて後輪のブレーキングが悪くなるのか、トラクションは変わるのかも実験してみました。

本当はこのブログでも検証結果をまとめようと思いましたが、結果があまりにも地味すぎて・・・変わらずという結論に至りました。

(※きちんとこのあと整地しました。)

むしろ、当たり前の話ですが、ふかふかの路面、木の根っこでているところなど、どこでブレーキングする、力をかけて登るかの方が重要であると感じました。

制動距離が変わらなかった一つの理由として、ノブが低いことも影響が少なかった一つの理由でしょう。

ラインどりが難しい場合や、タイヤの特徴によってはうまくいくこともあると思うので、走るシチュエーションによって変えてみてください。

上級者がセミスリックタイヤでも速い理由

昔、下り基調のコースに行った際、センタースリックのタイヤで、滑りもせずに下り、また登りも速い人がいました。

その時はすごいなぁとしか思っていなかったのですが、後で思い返してみると、「トラクションコントロール」が優れていたのだと思います。

このトラクションコントロールですが、ロードバイクに乗っていると一切というかほとんど意識せずに済みます。

ロードバイクでも、一日中日陰で、湿って苔が生えたような峠や暗峠(くらがりとうげ)など超急斜面では、時々後輪がスリップしてしまうことはありますが、仮に雨が降った路面でも、ほとんど登りなどで滑ったことはなかったです。

でも、同じように何も考えずにマウンテンバイクで走行しようとすると、登りやコーナーで力が抜けて後輪がスリップしたり、曲がらない(曲がれない)ということがよく発生します。

これこそがトラクションのコントロールで、MTBで未舗装路の登りやコーナーを綺麗にクリアするには、いかにトラクションをかけるのかが重要になってきます。

手っ取り早くトラクションを得たいなら、ノブの高いタイヤを選べばいいのですが、上述の通り、舗装路や引き締まった路面では抵抗が大きくなってしまう

そこはやはり、タイヤに全て頼るのではなく、自分のテクニックでコントロールするのがスマートというか、目標としたいところです。

低いノブできちんとグリップさせられれば、山に向かう舗装路や登りでアドバンテージがありますし!

前後バランスを絶妙に変えつつ、ぺダリングも単純な等速円運動ではなく、力のかかり具合を感じてゆっくりしたり、早くしたり・・・。

ロードバイクでもこの感覚を身につけられたら、滑る路面の対処方法はもちろん、とっさの際に回避行動が取れやすくなったりと、メリットは多いと感じます。

まとめ

MTBのタイヤ選びは、走るコースや路面、予算などにより、万人に絶対的にいいものというのがありません。

(ロードバイクであれば、基本的に高価なタイヤは軽量でグリップ力に優れ、相反する転がり抵抗を低減している場合が多い)

そこが選び方を難しくしている要因ですが、優先することをおおまかでもいいので明確にして、そこで決めたタイヤを空気圧を変えるなどして使い込んでいくのが理想かと思います。

とりあえずの初めての1本ということであれば、スマートサムがオールラウンドで使えて価格も安いのでいいなと感じました。

あと、普段ロードバイクに乗られている方も、トラクションコントロールを意識するためにもMTB、又はシクロクロスを始めてみませんか?