TOPICS

- 第10回大星山ヒルクライム&第9回しゅうなんクリテリウム

- 川勝選手【八尾店勤務/E1】

- 鉄山選手【本社勤務/E1】

- 佐藤選手【西宮丸橋店勤務/E1】

- 常富選手【岐阜市橋店勤務/E2】

- 後藤選手【静岡インター通店勤務/E3】

- 中村選手【本社勤務/M】

- 次戦はついに今シーズンの最終戦!第1回JBCF浦安クリテリウム

第10回大星山ヒルクライム&第9回しゅうなんクリテリウム

10月19日(土)に山口県熊毛郡平生町の大星山特設コースで「第10回大星山ヒルクライム」と、また翌日の20日(日)に山口県周南市の周南緑地運動公園内特設コースで「第9回しゅうなんクリテリウム」が開催され、あさひ公式レーシングチームMiNERVA-asahiの選手たちも参戦しました。

※自転車レース特有のルールや用語はこちらでご説明しています。

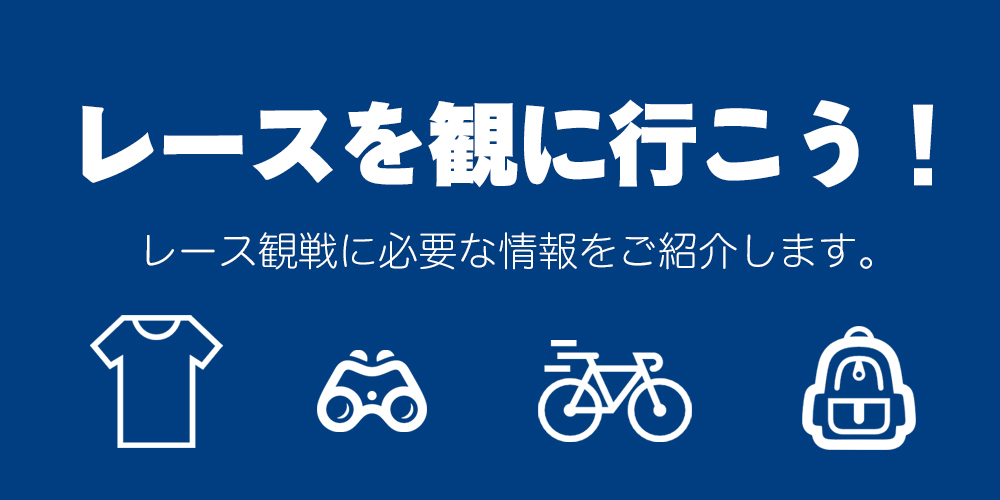

大星山ヒルクライムは全長約7.9km・標高差428m・平均斜度5.1%の坂道を一気に駆け上がり、そのタイムで順位が決まるヒルクライムレースが行われ各選手の脚力と登坂力が試されるレースとなります。

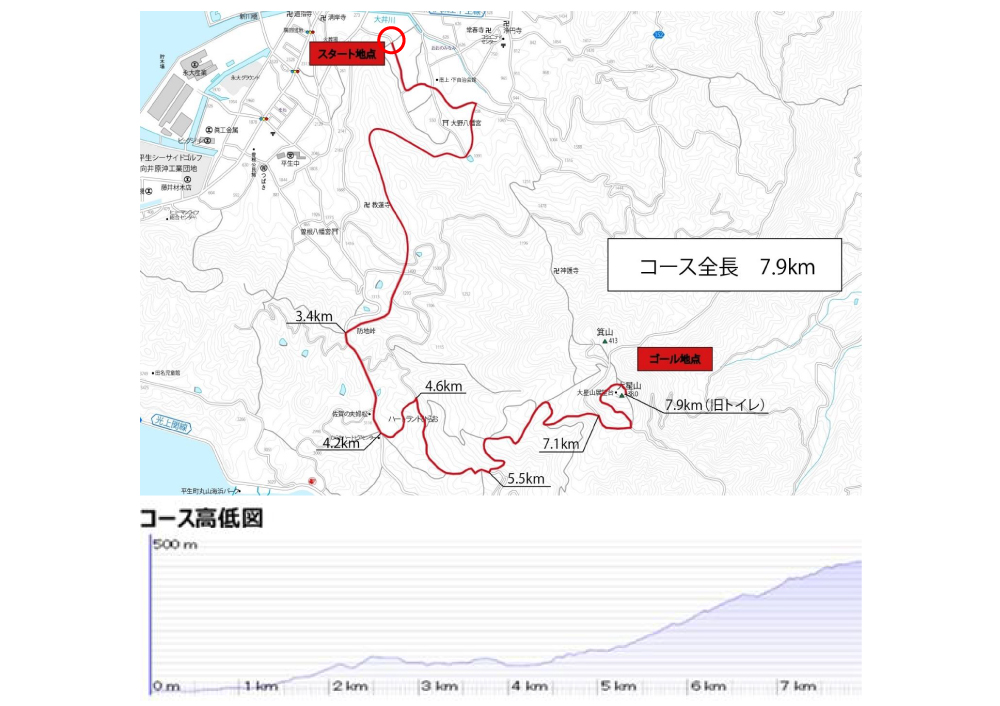

また、翌日のしゅうなんクリテリウムレースでは、標高差のない1周が1.3kmの周回コースで行われ、ハイスピードなコース中に何ヵ所かコーナーが設置され、そのコーナーごとにブレーキングとダッシュが繰り返され、インターバルが選手たちの体力を地味に奪い取っていくクリテリウムならではのレース展開が予測されました。

<<コースマップ>>

出典:「第10回大星山ヒルクライム/テクニカルガイド」より

<<コースマップ>>

出典:「第9回しゅうなんクリテリウム/テクニカルガイド」より

今回のレースに参戦した選手は下記となります。

第10回大星山ヒルクライム

<<E1>> 7.9km

川勝選手【八尾店勤務】、鉄山選手【本社勤務】

<<E2>> 7.9km

常富選手【岐阜市橋店勤務】

<<M>> 7.9km

中村選手【本社勤務】

第9回しゅうなんクリテリウム

<<E1>> 1.3km×24周回=31.2km

川勝選手【八尾店勤務】、佐藤選手【西宮丸橋店勤務】、鉄山選手【本社勤務】

<<E3>> 1.3km×14周回=18.2km

後藤選手【静岡インター通店勤務】

<<M>> 1.3km×14周回=18.2km

中村選手【本社勤務】

【リザルト】

第10回大星山ヒルクライム

川勝選手【E1】=1位

鉄山選手【E1】=6位

常富選手【E2】=4位

中村選手【M】=1位

第9回しゅうなんクリテリウム

川勝選手【E1】=7位

佐藤選手【E1】=20位

鉄山選手【E1】=23位

後藤選手【E3】=6位

中村選手【M】=1位

今回、MiNERVA-asahiから参戦した選手のレースレポートを、ぜひご覧ください。

川勝選手【八尾店勤務/E1】

⚫︎ 大星山ヒルクライム

今シーズンの最初で最後のヒルクライムレースは7.4km・5.7%で約20分のレース。

前半は平坦基調でアップダウン区間のため、実質は後半の3.5km・9.1%の急勾配区間での勝負になります。

スタート後に3名が先行しますが、後半の上り区間のために、みんな脚を温存していてメイン集団はこの逃げを容認します。

もちろん自分も極力心拍数があがらないよう意識して走ります。

先行していた3名に対して20秒差で急勾配区間に突入し、奥田選手【Roppongi Express】や糸川選手【soleil de lest】らがペースを作り、自分は周りの様子を見ながらレースを進めます。

すると高橋選手【OUTDOORLIFE Racing】がペースアップし、これに山本選手【VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM】もついていき、自分も反応します。

周りの選手はキツそうで、この時点で勝負は3人に絞られました。

髙橋選手が揺さぶるように細かいアタックを繰り返し、自分も斜度がきついところで踏んだりしてお互いに攻撃を繰り返し、ラスト500mで山本選手が脱落。

自分はスプリントに持ち込みたくなかったので、ゴールまで300mの勾配が少し緩くなったところでスピードをあげ、そのままトップでゴールラインを駆け抜け、今シーズン2勝目を挙げることができました。

⚫︎しゅうなんクリテリウム

1周回が1.3kmのコースは、ゴールラインの直後に180度コーナーと90度コーナーが続き、ゴール前は残り100mで90度コーナーが設定されていて、路面状況も悪く、最終コーナーからゴールまでほとんど距離が無いので、いかに良い位置で最終コーナーに突っ込めるかが勝負の分かれ目となります。

スタートしてからアタックと吸収を繰り返し、左迫間選手【チームGINRIN熊本】が積極的にレースを動かします。自分も何度か抜け出しを図りますが、なかなか集団が許してくれない雰囲気でした。

12周回目のポイント賞をきっかけに展開が生まれればと思い、バックストレートから踏み込んでいきますが不発に終わってしまいます。

思っていたよりインターバルはキツくなく、集団が有利なコースで逃げ切りは厳しそう。

チームメイトの鉄山選手にもその旨を伝え、最後のスプリントに備えます。

ラスト5周回以降は、なるべく前から5番手以内をキープし集中力を高めます。

最終周回にチームのメンバーと上手く合流できずにいると、チームメイトの佐藤選手を集団の前方に牽き上げる鉄山選手に声をかけられトレインに飛び乗ります。

ラスト500mで鉄山選手→武井選手【TRYCLE.ing】→佐藤選手→左迫間選手→自分の並びとなり、ラスト300m付近から武井選手が早駆け気味にスプリントを開始。

佐藤選手はタイミングが外れてしまい失速し、自分もなんとかくらいつきましたが、やや番手を下げ最終コーナーを7番手で抜け、そのままの順位でゴールとなりました。

鉄山選手【本社勤務/E1】

⚫︎大星山ヒルクライム

ヒルクライムレースの中では20分ちょっとで終わる短い部類のレースで、長い登坂は苦手ですがエントリーしている選手も少ないので出場しました。

懸念されるのは激坂区間が長く勾配がきついこと。

前日の試走では、後半の激坂区間を優勝候補でチームメイトの川勝選手に全開に近いペースで着いて走ってみましたが、勾配がキツすぎてオールアウトして切れると全く踏めなくなってしまうため、激坂手前までは必ず先頭と一緒についていき、そこからはマイペースを維持して6位以内を目指します。

レース開始から激坂までは先頭についてクリアし、そこから有力選手のペースアップから少しずつ離れてしまうも、最後まで維持できる限界のペースを維持し、終盤に落ちてきた選手を4名ほどパスしてゴールとなりました。

前の人数は把握できてなかったのですが、アナウンスで6位と聞きホッとしたのと、諦めずに踏み続けて良かったです。

⚫︎しゅうなんクリテリウム

ゴール前のスプリントとチャンスがあればレース中盤以降で逃げにトライしたかったのですが、レース序盤からアタックや1〜2名の逃げはでるものの、ペースは落ちず吸収を繰り返します。

自分も逃げにトライしたかったのですが、決まりそうにないのでレース最終盤のスプリントに備えて脚をためます。

最終周回のヘアピンを10番手ほどで抜けた直後、チームメイトの佐藤選手が後ろにいて、あがって欲しいと声かけられたので佐藤選手のアシストへ切り替え、チームメイトの川勝選手と合流できていなかったのですが、バックストレートで集団の先頭を牽きます。

最終コーナー手前まで1人で牽き切るつもりで、そこから発射と思っていたのですが、後ろについていたのは別チームの武井選手【TRYCLE.ing】で佐藤選手は上手く前へ出ることができず。

川勝選手は良い位置で最終コーナーを抜けて7位でゴールし、自分は佐藤選手のアシストのために出し切り、集団後方の23位でゴールとなりました。

佐藤選手【西宮丸橋店勤務/E1】

⚫︎しゅうなんクリテリウム

今年のコースは180°ターンがスタート直後の為、ゴールまでが長く自分にとっては有利なコース変更かと思いきや、実際試走すると最終コーナーが90°で、そこから100mほどでゴールとなり、どうにも勝つイメージが湧きません。

スタート直前に、リアタイヤのパンクに気が付き、スペアホイールに急遽交換します。

180°ターンは集団の後方だとインターバルが掛かるため、集団の前方にあがりますが、前も後ろもほとんど変わらなかったので、最後尾で車間を切りつつインターバルを最小にします。

前方で、逃げたい選手が飛び出す度に集団は縦伸びしますが、逃げは決まらない様子でした。

ラスト5周回で前にあがろうと思っていましたが、6周回前で緩んだのでそのタイミングで集団の前方へ。

チームメイトの川勝選手が、集団の前方でローテーションを回しており、これは牽いてもらうのは難しそうと判断し、チームメイトの鉄山選手の後ろについて声を掛け、それに応えてくれて一気に集団の前方にあがります。

しかし武井選手【TRYCLE.ing】に鉄山選手と自分の間に入られてしまい、早掛けするつもりでしたが、これで武井選手の番手を取れて好都合。と思ったものの鉄山選手の牽きが強くて長く。

武井選手が鉄山選手を左にかわしペースアップしたので着いて行こうとしましたが、タイミングが悪く左からあがってきた別の選手が武井選手の後ろに着く形となり、自分の入るスペースが無くなり失速してしまい、着を狙えない位置になってしまったので流してゴールとなりました。

常富選手【岐阜市橋店勤務/E2】

⚫︎大星山ヒルクライム

このレースで3位以内に入賞すればE1に昇格することができ、最終戦の幕張クリテにE1の選手として参加できるため、絶対に昇格して悔いのないシーズンを締め括りたいと思っていました。

7.9kmのコースのうち、前半はアップダウン、後半は3.5km・9.1%の激坂と、コースレイアウトがはっきりと分かれていて、勝負は後半の激坂区間からとなります。

井上選手【松山学院高等学校 自転車競技部】と、板子選手【soleil de lest】がおそらく優勝候補となりますが、井上選手は前日の試走のタイムからしても、かなり仕上がっている様子。

勝負は約20分と短時間なので、温存は考えずにオールアウトするつもりで、この2人に全力でついて行きます。

レースがスタートし、集団は一塊のままアップダウン区間をこなし、後半の3.5kmの激坂区間へ。

ここからは道幅が狭くなるため、脚の無い選手に塞がれないように先頭で入り、斜度があがるとすぐに井上選手がダンシングで勢いよくアタック。

集団と2~3秒差が開きますが、すかさず板子選手、山田選手【UNIVERS】、自分の3人で追走します。

他の選手はもう既に苦しいらしく、あがってくる様子はありません。

井上選手のスピードは圧倒的で、ヘアピンコーナーの多いコースで、すぐに姿が見えなくなってしまいます。

追走の3人で2位、3位争いをする構図となり、板子選手がペースを作ります。

特にアタックはかからず淡々とレースが進んでいきますが、心拍数はほぼMAXで自分には着いていくことしかできず、斜度があがる個所で苦しくなり残り2kmくらいで前に2人を残したまま脱落してしまい、そのままペースを落とさないように単独で走って、3位の山田選手から20秒差の4位でゴールとなりました。

後藤選手【静岡インター通店勤務/E3】

⚫︎しゅうなんクリテリウム

レース前の試走でバックストレートが向かい風のため集団のスピードが緩むと予想し、そこでアクションを起こせればと考えていました。

レースがスタートし、序盤は選手の動きが激しくなるため、番手をさげすぎず、安全運転を心がけていましたが、予想通りリアルスタート直後に後方で落車が発生。

その後は中盤までは目立った動きがなく周回を消化していきますが、残り周回が半分を切った辺りで4名が先行します。

自身は後続の集団内で、秒差が10秒以下だったため無理に先頭を牽かずに状況を見極めます。

この逃げに対して数名が追走し、先行4名に合流して7名の集団になりつつ、集団との秒差の伸び縮みを繰り返しレースの終盤へ。

残り3周回でそろそろ詰めないと厳しくなると考え、試走の際の考え通りバックストレートで追い上げを開始し1名の選手が後ろに付いていたため、ふたりで追い上げて先行7名を捉えました。

その後はゴールスプリントに向けて脚をどれだけ残せるかを考えつつ、不用意に番手を落とさないように走ります。

最終周回に入り、10番手以内でバックストレートを過ぎ、ゴールまで残り3〜400mのラインで内側からスプリントを開始。

ここで一気に先頭まで出て最終コーナーを抜けたかったのですが、4番手でコーナーに進入するかたちとなり、ゴールスプリントを掛けましたが力及ばず6位でゴールとなりました。

中村選手【本社勤務/M】

⚫︎大星山ヒルクライム

ヒルクライムレースではあるものの、スタートしてアップダウンを繰り返して上る高速コースで、5km地点から3kmちょっとの激坂を一気に駆けあがります。

平均勾配だけ見ていると楽々に見えますが、平坦や下りも含んだ平均のため、実はかなりの激坂コース。

いつも使用している53-42Tのギアを交換して53-36Tを装着して挑みました。

スタートから最初の区間はスリップにだけ気をつけ淡々と走行し、少し道幅が広くなったタイミングで加速して上り坂からは少し強めに踏みます。

2人ほど着いてきたので、アップダウンの区間は少し先頭を牽いてもらい下り坂で温存します。

そのまま淡々と踏んでいると激坂を前に後続が離れて行ったので、あとはトラブルがないように呼吸を整えて走行するのみ。

失敗したのはタイヤの空気圧。

路面も悪い上にウエットコンディションにより苔で後輪が滑るためダンシングをするとトラクションが掛かりません。

路面の悪さからパンクリスクを避けて前3.7Bar、後ろ3.9Barにしましたが、フックレスチューブレスだったので、もう少し空気圧を下げていてもよかったかもしれません。

シクロクロスで泥山を駆け上がる時と同様に、後輪荷重でなんとか踏み込むものの、想定よりも脚を使ってしまいました。

それ以外は安定したペースを刻み22分20秒台でゴールとなり、序盤がゆっくりだった点を考えれば納得のタイムで、ひとまずは安心の優勝となりました。

⚫︎しゅうなんクリテリウム

会場は走り慣れた平坦のコースですが、今年は工事の関係で昨年とコースレイアウトが少し変わり180度ターンがコース序盤に設置され、最終コーナー抜けてからの距離が短いため位置取りも重要になるコースてした。

また、自分にとって予定外だったのは、混走相手が「E2」であること。

普段混走となるユースよりも人数が多く、いつもとは大きく展開が違うことが予想されます。

今回、もっとも気を付けるべきマスターズ選手は大月選手【Team Kermis Cross】で、スプリント力があり、展開によっては最後に抜かれる可能性があります。

この選手は最後のスプリントに残したくないので、E2選手とうまく抜け出せればと考えて戦いに挑みました。

レーススタートから松山学院高等学校 自転車競技部の井上選手や伊藤選手、住吉選手【ORCA CYCLING TEAM】、加治木選手【Avenir Yamanashi Yamanakako】ら、若い選手が代わるがわるアタックを繰り返し休みがない展開に。

ローテーションに加わり時には篩い落としにかけるようにアタックし、序盤から集団は大きく伸び人数を減らしていきます。

途中、井上選手やAlen選手【VC FUKUOKA DEVELOPMENT TEAM】が抜け出したタイミングでブリッジして逃げを試みますが、流石にこのコースでは集団の方が強く、1〜2周回は逃げられても、すぐに捕まってしまします。

とはいえ、最終コーナー手前で大きく抜け出すチャンスはあるため、9周回目のポイント賞獲得のタイミングで最終盤の動きを確認するため、少人数でバックストレートから抜け出すシミュレーションを行い、その後も何度か井上選手と一緒に抜け出します。

迎えた最終周回、コントロールラインから180度ターンを集団前方で抜けバックストレートへ。

しかし早くも集団が牽制ムードに入りペースが緩み始め、これまで積極的に展開してきた井上選手を先頭に動かない集団。

このままだと団子状態からの位置取争いになり危険を感じたため、自ら集団のペースを上げて縦伸びさせることでマスターズの着順では逃げ切り&全体のスプリント争いのセレクションを行います。

あわよくばこのまま全体でも逃げ切りたかったのですが、流石に甘くはなく縦伸びした集団から最終コーナー手前まで数名に抜かれ、あとは後方のマスターズ選手に抜かれないようにしながら最後まで踏んでゴールし、マスターズカテゴリ内では優勝する事ができました。

次戦はついに今シーズンの最終戦!第1回JBCF浦安クリテリウム

次戦は11月30日(土)に千葉県浦安市の浦安海岸明海・日の出地区堤防上特設周回コースで「第1回JBCF浦安クリテリウム」が開催され、MiNERVA-asahiの選手も参加を予定しています。

当初は今シーズンの最終戦として、10月26日~27日に福島県石川郡石川町でクリテリウムとロードレースが行われる予定でしたが、急遽レース開催がキャンセルとなったため、この浦安クリテリウムが今シーズンの最終戦となりました。

このレースの結果を持って、全てのクラスタならびにチーム総合優勝が確定する大事なレース。

Jエリートツアーは、個人総合優勝の獲得は現時点でのポイント差から難しいですが、マスターズに関しては中村選手が2位以下に大差をつけており、ほぼJマスターズシリーズチャンピオンは確定となります。また、チーム総合としても年間優勝を獲得できれば、昨年に引き続きJエリートツアー2連覇となります。

今後もMiNERVA-asahiは更なる高みを目指して全力でペダルを漕いでいきますので、引き続き皆様からの応援・ご声援をよろしくお願いいたします。

過去のMiNERVA-asahiのレースレポートはコチラをご覧ください。